La Fundación Futuro Latinoamericano lideró un espacio inclusivo para reflexionar sobre ética y acción climática previo a la COP30.

La Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA) llevó a cabo el Diálogo Autogestionado del Balance Ético Global (BEG) – Capítulo Ecuador en la ciudad de Quito; este fue un espacio de reflexión colectiva sobre la ética de la crisis climática. El encuentro reunió a 27 participantes entre lideresas, líderes comunitarios, activistas, representantes de asociaciones conservacionistas y actores de la sociedad civil provenientes de diversas regiones del país. El espacio permitió compartir aportes orientados tanto a identificar las causas profundas de la crisis climática como a proponer soluciones éticas y colaborativas, en el marco del proceso preparatorio rumbo a la COP30, que tendrá lugar en Belém, Brasil, en noviembre de 2025.

El Balance Ético Global es liderado por el Círculo del Balance Ético bajo la Presidencia de la COP30, conformado por la Presidencia de la República de Brasil, el Ministerio del Medio Ambiente y Cambio Climático, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Secretaría General de la ONU para la Acción Climática y la Transición Justa. Se propone impulsar un análisis ético colectivo que reconozca las diversidades geográficas, de género, generacionales, económicas y étnicas, con el fin de promover una respuesta justa, inclusiva y profundamente humana frente a la crisis climática.

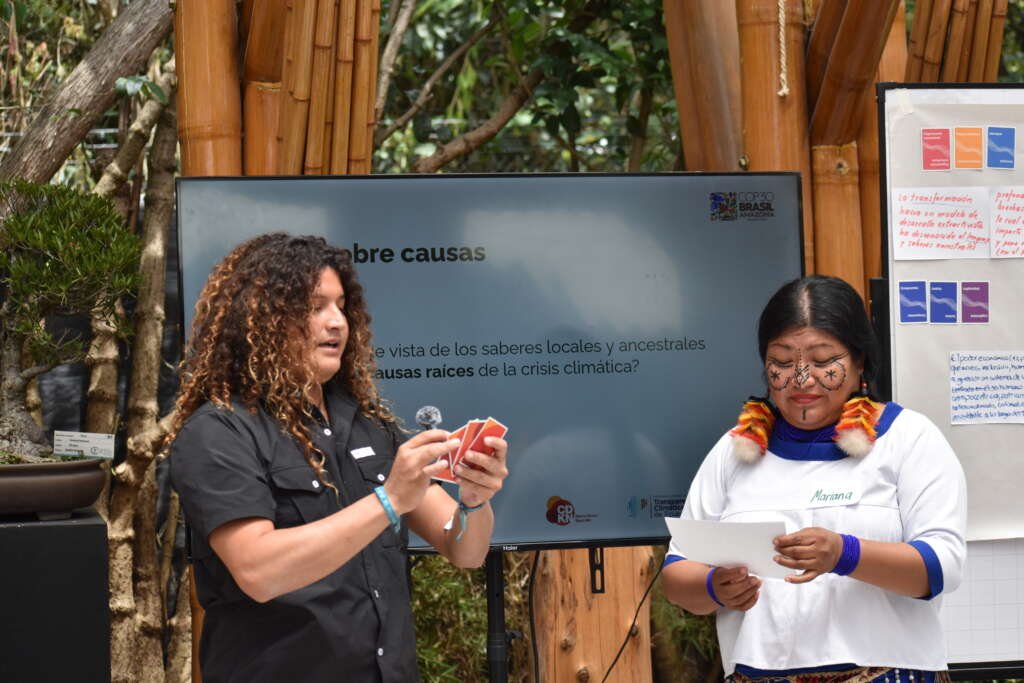

El diálogo de Ecuador se desarrolló la mañana del 16 de septiembre de 2025 con una modalidad horizontal y participativa, mediante la estructura de un círculo social, inspirado en prácticas comunitarias ancestrales de diálogo y toma de decisiones, con el fin de desjerarquizar el espacio y fomentar la libre expresión de todas las voces.

Tuvo como objetivos fomentar el debate ético en la acción climática, integrando voces de comunidades y grupos tradicionalmente marginados, y construir una relatoría con propuestas colectivas que movilice la opinión pública y contribuya a informar las decisiones que se discutirán en la COP30.

En una dinámica inicial de integración y de presentaciones, las y los participantes compartieron sus nombres y sus lugares de origen, abarcando la Costa con Esmeraldas, Manabí, Guayas y El Oro; la Sierra con Tulcán, Pichincha, Azuay y Loja; la Amazonía con Sucumbíos, Napo y Pastaza; y la región Insular con Galápagos, lo que reflejó la riqueza de voces y perspectivas desde las que se aborda la crisis climática en el Ecuador.

El encuentro contó además con la participación, a través de un video, de Marina Silva, Ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático de Brasil, quien envió un saludo y una felicitación a todas las personas que se sumaron a este espacio subrayando que “la ética no deja excluido a nadie, importa la percepción de todas las personas”.

El taller giró en torno a dos grandes preguntas:

- Desde el punto de vista de los saberes locales y ancestrales ¿Cuáles son las causas raíces de la crisis climática?

- ¿Qué estrategias éticas y colaborativas (incluyendo saberes y prácticas locales y ancestrales) pueden movilizar la construcción de un futuro más justo y sostenible frente a la crisis climática?

En relación a las causas que fueron discutidas, se mencionó que la crisis climática no es solo ambiental, sino también ética y cultural. La expansión de un modelo de desarrollo extractivista, guiado por la acumulación material y la lógica capitalista, ha generado desigualdades profundas y ha debilitado las bases comunitarias que sostienen la vida. Este paradigma antropocéntrico, patriarcal, colonial y racista prioriza el crecimiento económico y el bienestar material sobre el cuidado ambiental y la equidad social, reforzando una visión en la que la naturaleza es un recurso ilimitado, y no un sujeto de derechos.

“La ética de cuidado es la que nos falta. La naturaleza es más importante que el lucro”

Ramiro Ávila – Acción de Protección Río Machángara

A ello se suma la falta de conciencia y empatía, la separación entre lo humano y lo natural, y la imposición de lo individual sobre lo colectivo. La marginación de lenguajes y saberes ancestrales—como el Sumak Kawsay o Buen Vivir—y el predominio de jerarquías rígidas debilitan la organización comunitaria y dificultan alternativas éticas y sostenibles. La desvalorización de la soberanía alimentaria, expresada en prácticas como los monocultivos, refuerza esta desconexión.

Además, existe una brecha comunicacional: los lenguajes técnicos y científicos del cambio climático suelen ser inaccesibles para las comunidades, lo que impide una apropiación real de los problemas y soluciones. En conjunto, estos factores refuerzan un sistema de vida insostenible, en el que la confianza en el “desarrollo” reemplaza la búsqueda de armonía con la naturaleza, poniendo en riesgo la vida misma en el planeta.

“El conocimiento científico suele imponerse por encima del comunitario. Los informes del IPCC, por ejemplo, están elaborados desde una mirada global que sobrepone su narrativa al conocimiento ancestral y local. Las verdaderas raíces de la acción climática provienen de los pueblos y de sus saberes ancestrales”.

Eliana Muñoz – Consejo Nacional para la Igualdad de Género

“Todos sufren los impactos del cambio climático, pero son las comunidades locales y rurales las que resultan mayormente afectadas, mientras que la toma de decisiones permanece centralizada en las ciudades. Como representante comunitario destaco la importancia de gestionar acciones desde sus propios espacios.”

Enrique Mero – Salvando Ecosistemas

En cuanto a las alternativas, se identificaron varias vías, entre ellas: impulsar metodologías de participación comunitaria activa y la reconstrucción de los saberes ancestrales desde nuevas perspectivas. Estas acciones buscan generar nuevas narrativas climáticas que redefinan el concepto de desarrollo, reconozcan a la naturaleza como sujeto de derechos, armonizando lo ancestral con lo técnico, dando significado a los conocimientos tradicionales y facilitando encuentros de saberes.

Así también, se requieren estrategias éticas y colaborativas que reconozcan que el problema es ambiental, social, pero sobre todo estructural. Asimismo, se abordó la necesidad de colocar el cuidado de los seres humanos y el planeta en el centro del modelo, y redefinir los modelos de producción y de vida hacia modelos sostenibles que, en vez de promover el crecimiento económico infinito, permitan modos de vida que coexistan con la naturaleza. El motor debe ser la cooperación y el bienestar colectivo, priorizando el respeto a los derechos humanos y de la naturaleza.

La construcción de un futuro más justo y sostenible se moviliza desde el diálogo de saberes ancestrales, comunitarios y técnicos. Para ello, es clave valorar la diversidad de visiones y la igualdad de género e inclusión social en procesos, diálogos y toma de decisiones. Las comunidades deben ser reconocidas como protagonistas de sus propios procesos y apoyadas y fortalecidas para diseñar soluciones adaptadas a la complejidad de cada territorio.

Además, se mencionó la importancia de descolonizar la agenda climática, hacer la información accesible, promover la educación y la conciencia ambiental y social desde edades tempranas, tejer redes colaborativas entre comunidades, organizaciones, gobiernos y otros actores, y fomentar prácticas de respeto, reciprocidad, corresponsabilidad y conexión con la naturaleza.

“Involucrar a las mujeres amazónicas en la toma de decisiones”

Mariana Vargas. Asociación de Mujeres Achuar Productoras Agroecológicas – Comunidad Achuar

“Debe existir un protocolo de entendimiento que garantice que el conocimiento ancestral se mantenga puro, sin ser filtrado por visiones externas, y que el rol de las comunidades sea reconocido como primordial.”

Juan Carlos Palacios – Premio Sacha

De este diálogo sobre las causas profundas de la crisis climática y las alternativas éticas y colaborativas para afrontarla, surgieron reflexiones colectivas que resaltaron la necesidad de:

- Fortalecer la organización comunitaria y las alianzas locales.

- Reconocer y articular los saberes ancestrales con los conocimientos contemporáneos.

- Impulsar educación y conciencia ambiental desde edades tempranas.

- Garantizar transparencia y acceso a la información en un lenguaje claro y accesible.

También se enfatizó que la acción climática debe vincularse con la justicia social, los derechos humanos y de la naturaleza, así como con la salud pública y el bienestar colectivo. Finalmente, se destacó el rol de las juventudes en la construcción de espacios más justos y equitativos, así como la importancia de repensar el modelo de desarrollo vigente y cuestionar las falsas soluciones globales.

Como conclusiones colectivas, se resaltó el respeto a la vida en todas sus formas y al derecho de la naturaleza, así como la importancia de fortalecer los espacios comunitarios como base para enfrentar la crisis climática. Las y los participantes coincidieron en que, más allá de cifras o estadísticas, Ecuador puede aportar soluciones que parten de la corresponsabilidad y de la urgencia de replantear el modelo de desarrollo vigente. Se enfatizó que la ética debe estar presente en todas las soluciones y actividades climáticas a implementar.

FFLA asumió el compromiso de sistematizar la información generada en el taller y llevar este mensaje al proceso global del BEG y a la COP30.

El Diálogo Autogestionado del BEG en Ecuador evidenció que enfrentar la crisis climática requiere escuchar y unir diversas voces. Este espacio de diálogo, reflexión y construcción colectiva busca movilizar la opinión pública e inspirar a los decisores que participarán en la COP30, reafirmando que las soluciones más justas y sostenibles nacen del diálogo inclusivo, la participación y el respeto a la vida en todas sus formas.

Conoce cómo, desde Ecuador, la Fundación Futuro Latinoamericano aportó a este proceso mediante esta relatoría gráfica. Te invitamos a revisarla aquí: https://heyzine.com/flip-book/f4e8a0905f.html

Sobre la Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA):

La FFLA contribuye a la transformación sostenible en América Latina, impulsando el bienestar humano, la acción climática y la conservación de ecosistemas críticos, mediante la construcción de capacidades, la articulación de actores diversos y la promoción de soluciones colaborativas basadas en el conocimiento local.